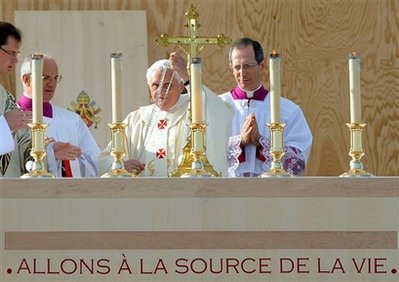

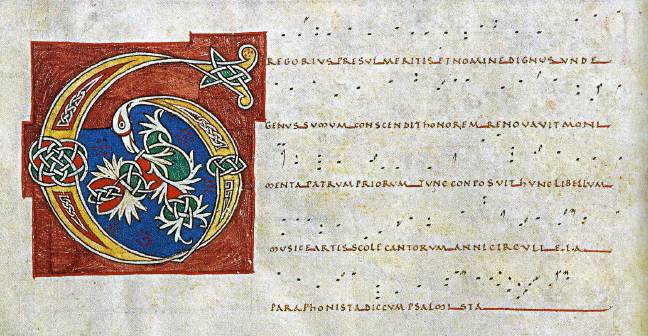

[Es ist] nur ein konsequentes Postulat, daß die von Papst Benedikt XVI. beabsichtigte „Reform der Reform“ der Musica Sacra ihren Platz zurückgeben muß, der ihr nach den Vorgaben des Zweiten Vatikanischen Konzil in der Liturgie gebührt. Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß die kulturprägende, weltverbessernde und menschenumwandelnde Kraft der katholischen Liturgie sich gerade nicht zuletzt der Schönheit der ihr eigenen sakralen Musik verdankt. Da nun die „gregorianisch-tridentinische Liturgie Geburtsstätte und Einsatzort des großen überlieferten Schatzes der Musica Sacra ist“, bedeutet das Motu Proprio Summorum Pontificum eine Chance, wieder aus diesem reichen Schatz für die Meßfeiern nach dem Missale Romanum Pauls VI, also nach der sogenannten ordentlichen Form, des Römischen Ritus zu schöpfen. „Dabei liegt genau hier die besondere Chance, durch eine identische Musica Sacra, ein identisches Klanggewand, eine solche breite Brücke zwischen Ordentlicher und Außerordentlicher Form des Ritus zu schlagen, daß die zunächst wohl überraschende These Benedikts XVI. von dem einen Ritus in zwei Formen erst wirklich verständlich und einleuchtend wird“. Soll die Einheit im Ritus beider Formen wahrgenommen werden, dann darf der überlieferte Reichtum der Musica Sacra nicht ein museales Dasein fristen, sondern muß den ihr gebührenden Platz in der Liturgie zurückerhalten, aus der und für die sie geschaffen worden ist. Das Motu Proprio fungiert auf diese Weise als Katalysator im Läuterungsprozeß einer bedauernswerten nachkonziliaren Fehlentwicklung, einer Entwicklung, die - abgesehen von einigen wenigen lobenswerten Ausnahmen – sowohl zur Verbannung der überlieferten Kirchenmusik aus der Liturgie der Kirchen geführt hat, als auch das Bewußtsein dafür geschwächt hat, daß die Musica Sacra nicht ein äußerer Bestandteil, ein Schmuck der Liturgie ist, sondern ein der Liturgie integrales Element. In der Rückbesinnung auf diese Einheit von Liturgie und Kirchenmusik und im Nutzen dieses „Reichtum(s) von unschätzbarem Wert“ trägt das Motu Proprio bei, die nachkonziliare Entwicklung zu korrigieren, die „Reform der Reform“ anzutreiben und den Konzilsauftrag auch in bezug auf die Kirchenmusik in die Praxis umzusetzen.

[Es ist] nur ein konsequentes Postulat, daß die von Papst Benedikt XVI. beabsichtigte „Reform der Reform“ der Musica Sacra ihren Platz zurückgeben muß, der ihr nach den Vorgaben des Zweiten Vatikanischen Konzil in der Liturgie gebührt. Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß die kulturprägende, weltverbessernde und menschenumwandelnde Kraft der katholischen Liturgie sich gerade nicht zuletzt der Schönheit der ihr eigenen sakralen Musik verdankt. Da nun die „gregorianisch-tridentinische Liturgie Geburtsstätte und Einsatzort des großen überlieferten Schatzes der Musica Sacra ist“, bedeutet das Motu Proprio Summorum Pontificum eine Chance, wieder aus diesem reichen Schatz für die Meßfeiern nach dem Missale Romanum Pauls VI, also nach der sogenannten ordentlichen Form, des Römischen Ritus zu schöpfen. „Dabei liegt genau hier die besondere Chance, durch eine identische Musica Sacra, ein identisches Klanggewand, eine solche breite Brücke zwischen Ordentlicher und Außerordentlicher Form des Ritus zu schlagen, daß die zunächst wohl überraschende These Benedikts XVI. von dem einen Ritus in zwei Formen erst wirklich verständlich und einleuchtend wird“. Soll die Einheit im Ritus beider Formen wahrgenommen werden, dann darf der überlieferte Reichtum der Musica Sacra nicht ein museales Dasein fristen, sondern muß den ihr gebührenden Platz in der Liturgie zurückerhalten, aus der und für die sie geschaffen worden ist. Das Motu Proprio fungiert auf diese Weise als Katalysator im Läuterungsprozeß einer bedauernswerten nachkonziliaren Fehlentwicklung, einer Entwicklung, die - abgesehen von einigen wenigen lobenswerten Ausnahmen – sowohl zur Verbannung der überlieferten Kirchenmusik aus der Liturgie der Kirchen geführt hat, als auch das Bewußtsein dafür geschwächt hat, daß die Musica Sacra nicht ein äußerer Bestandteil, ein Schmuck der Liturgie ist, sondern ein der Liturgie integrales Element. In der Rückbesinnung auf diese Einheit von Liturgie und Kirchenmusik und im Nutzen dieses „Reichtum(s) von unschätzbarem Wert“ trägt das Motu Proprio bei, die nachkonziliare Entwicklung zu korrigieren, die „Reform der Reform“ anzutreiben und den Konzilsauftrag auch in bezug auf die Kirchenmusik in die Praxis umzusetzen.Lesen Sie den vollständigen, hochinteressanten Kommentar von Gero P. Weishaupt HIER auf den Seiten der Sinfonia Sacra - Gesellschaft zur Förderung katholischer Kirchenmusik.